屋外から暖かい部屋に入った時や、ホカホカの料理をいただく時、メガネユーザーにとってやっかいなのが"メガネのくもり"です。寒い冬はただでさえくもりやすいうえ、マスク着用の機会が再び増えると余計に悩ましいもの。今回は、メガネユーザーの悩みを軽減する「くもり止めレンズ」や「くもり止めグッズ」の情報をまとめました。本格的な冬がおとずれる前にぜひ対策を。

冬はメガネがくもりやすい季節です

そもそもなぜメガネはくもる? 大きく関係しているのが空気や息などに含まれる水蒸気です。水蒸気は普段は目に見えませんが、メガネが冷えていると、そのまわりの空気が冷やされ、結露となってレンズの表面に付着します。これがくもりの理由。気温の低い冬はメガネが冷えていることが多く、1年のうちでもメガネがくもりやすい季節です。

また、冬は温かい飲み物や食べ物をいただく機会が多いもの。湯気もメガネにかかるとくもりの原因になります。

見た目は同じでも差は歴然!「くもり止めレンズ」の仕組み

くもり止めレンズは、レンズに特殊なコーティングを施すことで、くもりの原因となる結露を防ぐレンズ。見た目は通常のレンズとほぼ同じながら、満員電車の中や、湯気にあたった時などでもくもりません。くもり止めレンズには「親水性」と「吸水性」というふたつのタイプがあり、仕組みやメンテナンス方法が異なります。JINSのくもり止めレンズは「吸水性」。具体的には、下記のように、レンズの両面に、水分を吸着させて結露を防ぐ層と、汚れの付着を抑える撥水層が重なった構造になっています。

「吸水性」のメリットは、専用のクロスや定期的なメンテナンスが不要で、汚れが気になったらお手持ちのメガネ拭きでお手入れできるという手軽さです。デメリットとしてはレンズに傷がつきやすいため、洗剤やレンズクリーナー、濡れたティッシュなどは使わずに、やさしく拭く必要があることと、反射防止コートがないため、一般的なメガネレンズより反射が強めな点があげられます。一方「親水性」にもメリット・デメリットが。詳しく知りたい人は、下記の「メガネのくもり止め加工について」をご覧ください。

手持ちのメガネでくもり対策するなら、くもり止めグッズを活用

「くもり止めレンズもいいけど、メガネを新調したり、レンズを交換するのはハードルが高い」というなら、くもり止めグッズを活用するのも手です。スプレーやジェル、クロスなどがあり、手軽にくもり対策ができます。

[スプレー]

くもり止め液をレンズ両面にスプレーして塗り広げ、乾いてから柔らかい布やティッシュで拭き取ります。表面に界面活性剤の膜をつくることで、結露を防ぐ仕組みです。JINSでも取り扱っています。

[ジェル]

ジェル状のくもり止め液をレンズに垂らして塗り広げます。スプレー式と比べて液が飛び散りにくいというメリットがありますが、広い面にはやや塗りづらいことも。

[クロス]

布状のクロスや個包装になったウェットティッシュのようなタイプがあります。いずれもくもり止め成分が含まれており、拭くだけなので簡単です。

マスク着用時にひと工夫!

メガネのくもり対策

マスク着用の機会は以前と比べてずいぶん減ったものの、冬は風邪予防などでマスクをつけることが増えそうな予感。メガネユーザーにとって、マスクはメガネがくもる大きな原因になり、憂鬱に感じる人もいるのでは。少しでも快適に過ごせるよう、マスク着用時のくもり対策をピックアップしました。

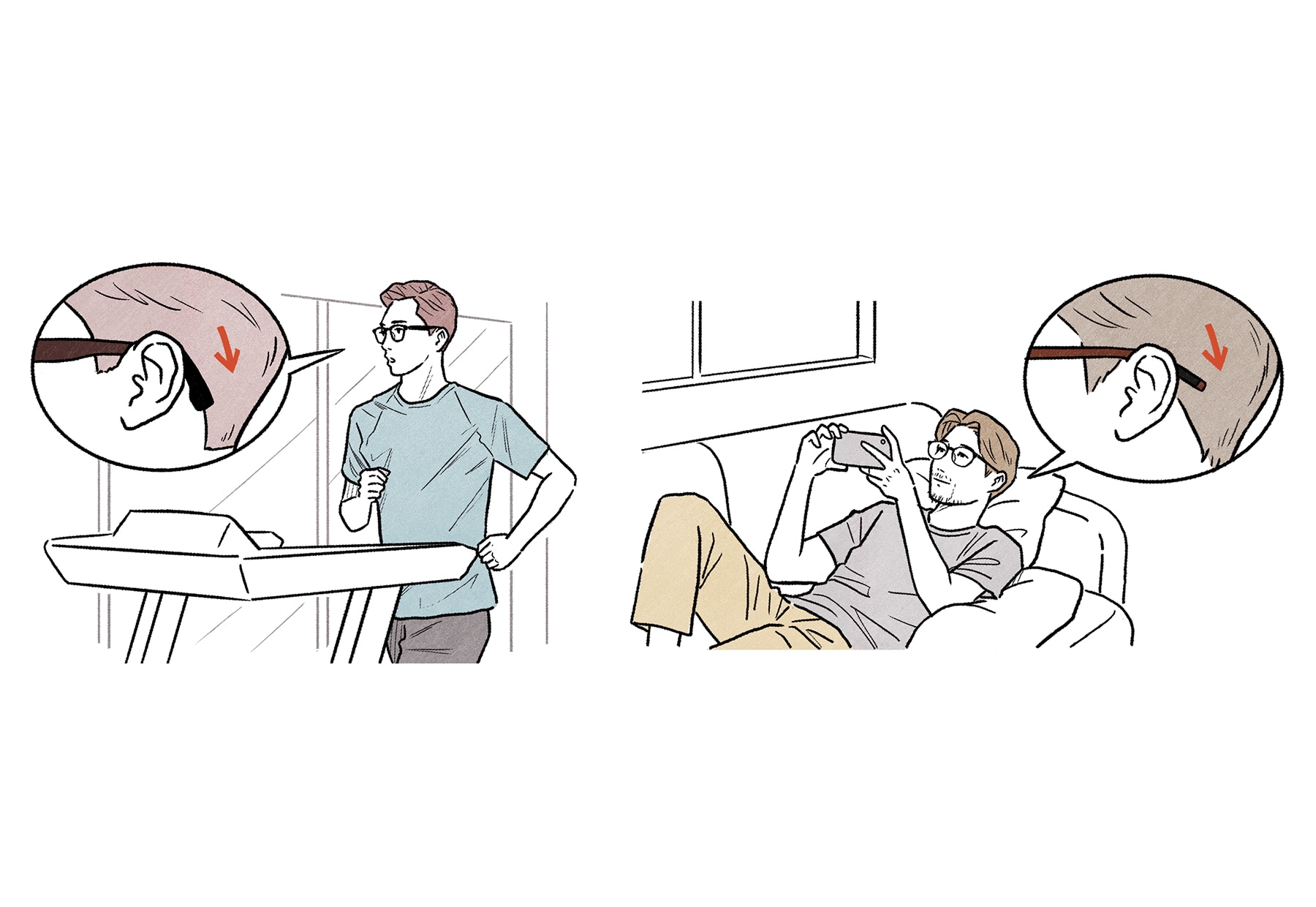

◎マスクの上部を内側に折る

プリーツタイプのマスクで気軽に試せる方法がこちら。マスクの上部1.5cmほどを内側に折り曲げ、そのまま着用します。折り曲げた部分がふたの役目を果たし、上部からもれる息が減るためくもりにくくなります。見た目とつけ心地はやや不自然に感じることも。

◎マスクの内側にティッシュをはさむ

こちらもプリーツタイプのマスク着用時に。ティッシュペーパーをマスクの上半分ほどの大きさに折り畳み、マスクの内側に入れます。この場合ティッシュがふたの役割を果たします。見た目の違和感は少ないですが、挟んだティッシュが気になる場合も。

◎立体型のマスクを使う

立体型のマスクはプリーツタイプのマスクと比べて顔にフィットするため、息が上部からもれにくく、メガネがくもりにくいと感じる人が多いよう。不織布タイプと布タイプ、どちらの素材でもOKです。

メガネのくもりはしばらくすればおさまりますが、 視界が真っ白になるのは困るし、 周囲の目も気になるもの。 また、毎回メガネ拭きでくもりを解消するのも手間がかかります。しかし、レンズやグッズなどで対策した結果 『想像以上に快適!』と感じる人も多いようです。 この記事で気になるくもり対策が見つかったら、 ぜひ試してみてくださいね。