サングラス選びの基礎情報!サングラスやレンズの素材や種類、機能性の違いや具体的な用途の説明、サングラスの選び方のポイントについてご紹介します。

サングラスレンズの素材の種類は?

実は、サングラスのレンズには様々な種類があります。ここでは大前提としての2つの素材である、ガラスレンズとプラスチックレンズについて解説します。

丈夫で目への負担が少ない「ガラスレンズ」

以前に比べて、現状では取り扱いをしているお店は少なくなりましたが、ガラスレンズは透明性が高く耐久性に優れていると言われています。

通過する光量が多いので明るい視界を確保しやすく、裸眼での見え方との差が少ないのもメリットです。

そのため、視界のチラつきなども少なく、サングラスを長い時間使用しても、違和感が生じにくいです。

また、プラスチックレンズに比べて、熱に強く丈夫なのも特徴です。

プラスチックレンズの場合には、熱ダメージによるコーティングの劣化やひび割れのリスクがありますが、ガラスレンズはそういったリスクも軽減されます。

ガラスなのでもちろん落下させると割れてしまいますし、プラスチックに比べると重量を感じます。しかし、レンズの素材としては硬度が高いため、日常使いの中で物や爪などが表面に当たっても傷がつきにくいのはメリットの一つです。

軽くてデザイン性が高い「プラスチックレンズ」

プラスチック製のレンズは、ガラス素材のレンズと比べると軽量なのが特徴で、サングラス着用時の重みや耳にかかる負担を減らし、かけ心地を快適に向上させてくれます。

また、レンズのレパートリーが豊富で、設計の違いや、カラー展開も多いので、選択肢が増えます。落下など耐衝撃性が高く、加工の自由度も高いのが特徴です。

プラスチックレンズは、染色性が良いため様々なカラーレンズを作ることができ、オシャレなファッションアイテムとしてもおすすめな、デザイン性の高いサングラスを生み出すことができます。

最近では、既製品のサングラスの他に、オリジナルのサングラスをオーダーするなど、ファッションアイテムとしてメガネを楽しむ方も増えています。

お好みのデザインのフレームとカラーレンズを選んで組み合わせるので、カラー展開豊富なプラスチックレンズのおかげで、お気に入りのサングラスを作れます。

ただし、デメリットとしては熱ダメージに影響を受けやすく、ガラスレンズと比べると比較的表面の傷に弱いという点です。

サングラスレンズの機能にも種類がある

サングラスのレンズは、グラデーションやフルカラー、ミラーなど色のレパートリーが豊富ですが、実は色だけでなく機能にも種類があります。

運転やアウトドア向きの「偏光レンズ」

偏光レンズは、光の乱反射や照り返しなどから目を保護してくれ、視界のチラつきを抑えて視認性をあげてくれる機能を持ちます。

レンズとレンズの間に特殊なフィルムをはさむことにより、乱反射の光を取り除いて、自然光のみを通し、視界をクリアにします。

雪や水面のギラつきを抑えてくれるので、スキーや釣りなどのアウトドアシーンにも重宝されます。

また、アスファルトの照り返しやビル街のガラスの反射などにも有効なので運転時に好んで使用する方もいます。しかし、偏光レンズは角度によってはカーナビの画面が見えづらくなることもあるので、運転前に確認しておくのが安心です。

運転で使いたい!偏光サングラスのメリット・デメリットと選び方 >

偏光サングラスとは?メリットや他のサングラスとの違いを解説 >

キャンプやビーチなら「ミラーレンズ」

ミラーレンズはその名の通り、鏡のように光を反射するレンズのことです。

特殊なコーティングがされているので、レンズに傷がつかないように気をつけなくてはいけません。

しかし、そのミラーコーティングにより、鏡のように反射し、表面には目の前の景色などが映り、目元の動きなどはわかりづらいです。そして、強い日差しも跳ね返すことができるのでまぶしさから目を守ってくれます。

元のベースのレンズの色によっても異なりますが可視光線透過率を下げ、夏の屋外での強烈な日差しなどからも目を保護します。

そういった性能からスポーツ選手の中にも愛用者の多いサングラスといえます。

もちろん、スポーツだけでなく、キャンプやビーチでの使用などアウトドアレジャーやアクティビティーにもおすすめです。

ミラーレンズのサングラスのデメリットとは?メリットも併せて解説 >

室内でも使える「調光レンズ」

調光レンズは、紫外線量によってレンズの色が変化するレンズです。

紫外線の量が増えるとレンズカラーが濃くなり、少なくなると薄くなるので、屋内では透明のメガネのように見え、屋外ではサングラスのように見えるのが特徴です。

例えば度付きのメガネと度付きのサングラスを使い分けて2本持ち歩く必要がないので、荷物が少なく身軽になれるのも便利なポイントです。

しかし気をつけなくてはいけない点としては、運転中の車内です。ほぼ全ての車のフロントガラスにはUVカット性能があるので、レンズの色が変わらない可能性もあります。

また、調光レンズのレンズカラーが変わる性能は半永久的なものではありません。

経年劣化でレンズコーティングの性能は落ちるので、今までと色の変わり方が違うなと感じたら、注意が必要です。

サングラスフレームの素材にもこだわろう

サングラスのレンズの種類について上記でご説明しましたので、ここではサングラスフレームの素材の違いや特徴などについて解説します。

セルロイド

クラシックなメガネファンの中には、フレームはセルロイドでなくちゃ!というファンがいるほど、人気が高い素材です。

ニトロセルロース(硝化綿)と可塑剤となる樟脳を主原料とする合成樹脂です。

弾力性があり衝撃にも強く、傷がつきにくいタフな素材といえます。

テンプルに芯金が不要で、加工性や発色にも優れており、深い艶や透明感が美しい素材です。

しかし、日常生活での使用には特に問題ありませんが、素材の特性上燃えやすいと言われており、国によっては輸出入が禁止されてるところもあります。

加えて、製造に時間とコストがかかるため、今となってはやや希少性が高い素材といえます。

アセテート

植物繊維由来の合成樹脂であるアセテートは、加工や取り扱いもしやすく、また特殊な色柄などのデザインも生み出しやすいのが特徴です。

フランスやイタリアなどの有名なメガネブランドでは、マツケリ社のアセテートを採用することも多いです。

扱いやすく綺麗な色柄を作れるので、メガネデザイナーから愛される素材とも言えます。

デメリットとしては、繊維素材なので、出荷時の乾燥度合いによっては、経年による縮みが発生する場合もあるという点です。アセテートの乾燥や反り、縮みによって素材強度とフィッティング時の取り扱いの難易度などが異なります。

また、経年によって皮脂などにより素材が白っぽくなってしまった場合もバフで磨いて輝きを取り戻すなど、技術のあるお店にメンテナンスを依頼すれば、長く愛用できるのも魅力です。

インジェクション

インジェクションは厳密には製法のことを指しますが、形状記憶のプラスチックフレームや、芯金のない特殊な形状の樹脂フレームなどのことを広義でインジェクション形成フレームと呼ぶ場合もあります。

特徴としては、一般的なセルフレームほどのフィッティングの自由度がないものの、デザイン性の高いフレームでも再現しやすいことです。

ハイカーブで顔にフィットするようなデザインや、デザイン性の高い個性的なサングラスにも相性が良い素材といえます。

安価な雑貨扱いのサングラスにも、ハイブランドのサングラスにも用いられます。

天然素材

べっ甲やバッファローホーン、ウッドなどの天然素材のフレームはかなり特殊な素材といえます。

希少性に加えて、フィッティングやクリーニングなどの取り扱いにも注意を払う必要があります。

いまではワシントン条約で輸入持ち込みが禁止されている天然素材を使用して、以前はメガネフレームが作られていました。中でもべっ甲は新たに作られることはなく希少性が高く、また価格も非常に高価です。

そのため、べっ甲やバッファローホーンの風合いを再現したデザインを、アセテートなどで作ったフレームもあります。

本物の天然素材に比べて取り扱いも楽で自由度が高く、価格も安価で人気の色柄です。

金属素材

金属素材もメガネの素材としてはベーシックです。

セルフレーム内部の芯金や蝶番などの金属パーツではなく、ここではメタルフレームやコンビネーションフレームで用いられる金属素材についてご紹介します。

一般的な金属素材のニッケル合金や、アレルギーフリーの点でも注目されるステンレス、軽量なβチタンなどは、多くのメタルフレームでも用いられています。

また、金無垢もメガネの素材として長く用いられています。以前メガネは宝飾品扱いとして、百貨店内でも宝石などと同じフロアで取り扱われることもありました。

金メッキと違い金としての資産価値もあり、非常に高額です。

好みの素材や機能のサングラスを選ぼう

レンズやフレームなど、サングラスの素材の違いがわかったら、次はそれらを踏まえた選び方についてご紹介します。好みの素材や機能のサングラスを選ぶ方法もあります。

用途に合わせたレンズや素材選び

サングラスにおけるレンズやフレームの素材や機能性の違いを知れば、用途に合わせたより快適な使い心地のサングラスを選べます。

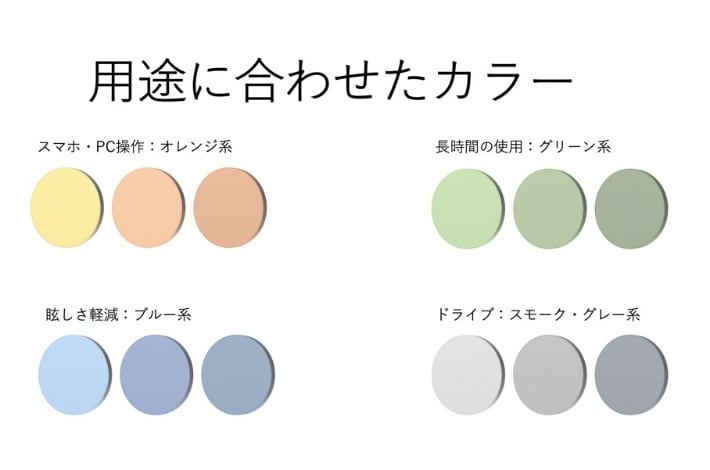

例えば、レンズカラーによって視認性や光に対する作用が異なるので、運転用やスポーツ用などの用途に応じてサングラスのレンズカラーを選ぶことも大切です。

偏光レンズなどの機能性レンズは、釣りやゴルフなどのスポーツやアウトドアアクティビティにも人気です。

また、フレームの素材の違いは、軽さやかけ心地にも影響があります。

例えば、スポーツシーンで使用したい場合にはすべりにくくフィット感の良い素材のサングラスを、ドライブなど長時間かける場合には軽量で耳元が痛くなりにくい素材をおすすめします。

紫外線に対する機能性

サングラスに求められる重要な機能はやはり紫外線に対する働きではないでしょうか。

そのレンズがどれだけの紫外線を透過するのかを示す紫外線透過率や、紫外線カットの程度を示すUVカット率にも注目して選びましょう。

紫外線透過率は低いものを、UVカット率は高いものを選びましょう。

紫外線透過率1%とUVカット率99%は、どちらも同等の機能を持ち、紫外線を99%カットできることを表しています。

また、間違えやすい表記としては、視感透過率(可視光線透過率)もあります。

目に見える光をどれだけ通すかのレンズの性能の数値で、レンズを通してみる景色の暗さなどにも影響し、数値が100に近づくほどに光を通す量が多くなります。

日本工業規格(JIS)によって運転時の基準も決められています。

顔の形に合うサイズ選び

度付きのメガネフレームに限らず、サングラス選びでも顔の形に合うサイズ選びは重要なポイントです。

紫外線は目の正面からだけでなく、上下左右から目に届いてしまいます。

顔とフレームの隙間からでも、目や目元の肌への紫外線ダメージは届きます。

そのため、紫外線による目へのダメージや眼精疲労を軽減させたいなら、よりサイズやフィット感のあるサングラスを選びましょう。

しかし、大は小を兼ねるかといえばそういうわけではありません。

例えば、レンズ径の大きな大判のサングラスを選んでも、黒目の位置や眉ラインとのバランスがおかしく、大きすぎて頬に当たってしまいかけ心地が合わないこともあります。

こだわり素材のおすすめサングラス

デザインやカラー展開などレパートリーが多いからこそ悩んでしまうサングラス選びですが、ここでは素材のタイプ別のおすすめサングラス3選をご紹介します。

メタル素材のラウンドボストン

Combination&Metal Slim / UTF-23S-158 / ¥13,900(税込)>

見た目もかけ心地も、さりげない印象が好みという方には、メタルフレームのサングラスがおすすめです。中でも、βチタン素材で鼻パッドが付いてるタイプは、軽いかけ心地で調整もしやすく、圧迫感や重量が少ないのが魅力です。

また、顔馴染みの良いラウンドボストンの形を選ぶと、サングラス初心者の方でも似合いやすく、見慣れるのも早いのでおすすめです。

スリムなセルのボストン系

Acetate Slim / UCF-23S-156 / ¥5,900(税込)>

スリムなセルのボストンやクラウンパントのサングラスは、優しい印象でこなれたオシャレ感を演出してくれると人気です。

カラー展開も豊富なので、軽やかなクリア系×薄いカラーレンズでトレンドコーデにしたり、黒やべっ甲柄でクラシックで落ち着いた印象に仕上げるのもおすすめです。

軽量なβチタンを使用したコンビネーション

Combination&Metal Slim / UUF-23S-159 /¥13,900(税込)>

軽量なβチタンを使用したコンビネーションフレームのサングラスは、軽いかけ心地で快適と人気です。

メガネやサングラスをかけると締め付けや圧迫感を感じてしまう、違和感に過敏という方にもおすすめです。

薄いカラーレンズやグラデーションレンズ、ミラーレンズなど、レンズの色によっても印象が大きく異なりますので、オンオフなど着用したいシーンやコーデに合わせて選びましょう。

まとめ

好みのデザインやフレームの色柄、合わせたいファッションなどに合わせてついつい選んでしまいがちなサングラスですが、実はさらに一歩踏み込んだ選び方をすると、より快適にサングラスを活用できます。

レンズの機能や性能の違い、フレームの素材の特徴、選び方のポイントを理解することでファッションアイテムとしての魅力だけでなく、便利な機能性なども取り入れることができます。